再発を繰り返す「歯周病」治療

当院で“終わり”にしましょう。

痛くないのに「歯が抜ける」恐ろしい病気です。

痛くないときに「来院」してください。

一緒に治しましょう。

- 「歯周病菌」に直接アプローチ

- 「短期集中治療」に対応

- 歯科衛生士「担当制」

- 「口臭」の改善

痛くないのに「歯が抜ける」恐ろしい病気です。

痛くないときに「来院」してください。

一緒に治しましょう。

このページをご覧になっている皆さんは、次のようなことでお悩みではないでしょうか?

何度も治療を繰り返し、最終的に抜歯ですと言われた…

治療を続けていても一向に良くならない…

歯周病が原因で徐々に歯がなくなってきている…

「治療」をしているのに、なぜこのような状態になってしまうのでしょうか?

これには大きく分けて2つの理由があります。

歯周病は「生活習慣病」なので、歯科医院の治療だけでなくご自宅でのケアや生活習慣の改善が必要となりますが、これができていないため、常に歯周病リスクがある状態で生活しています。

歯科医院での治療に問題があるケースです。

歯垢や歯石の除去は大切な処置になりますが、それだけでは改善しないケースもあります。特に歯周病は「細菌感染」なので、そこへのアプローチが大切になります。

治療しても再発してしまう方、徐々に歯がなくなってきている方は、この両方もしくはどちらか1つに問題があるケースがあります。

現状のまま治療を続けたとしても、先が見えないとお考えの方。

当院ではセカンドオピニオン にも対応していますので、ご相談いただけたらと思います。

歯周病に限らず大切なことは、「的確な診断」です。

これを誤ってしまうとよくなるものも良くなりません。

その後、お口の状態により適切な治療法を選択していきます。

当院の診断方法と治療に関してご紹介します。

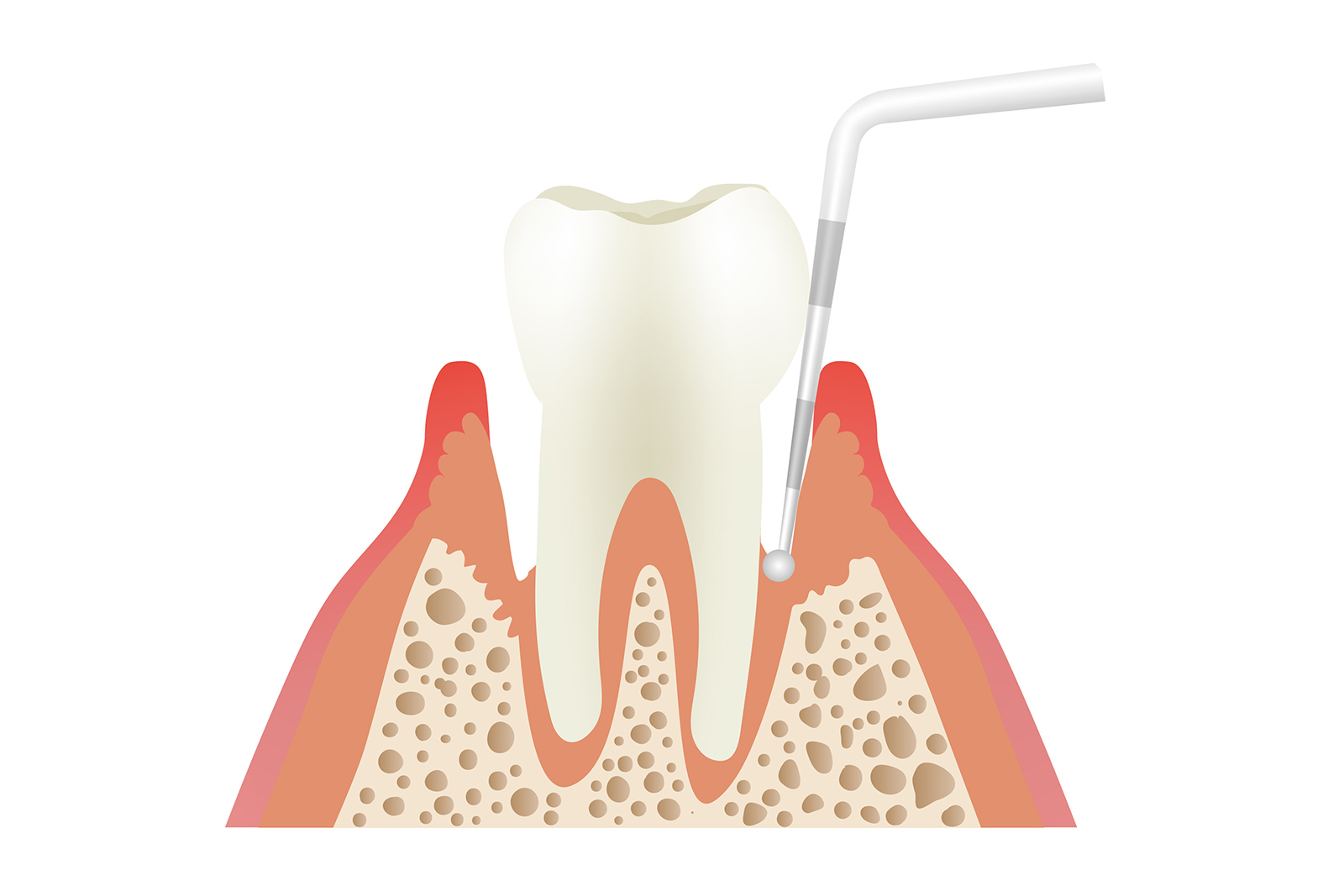

「歯周プローブ」という器具を用いて、歯周ポケットの深さを測定します。健康な歯周ポケットの深さは1〜2mmで、3mmを超えると歯周病が疑われます。歯周ポケットの検査の際には、出欠の有無や、歯の動揺度(グラグラの度合い)も確認します。

歯周病は、外からは見えない「歯茎の中」で、骨が溶けていきます。骨の状態を見るため、「CT」によるX線検査を行います。CTは、お口の周囲を回転しながら撮影し、立体的で鮮明な影像が得られます。

お口の状態を知るために、唾液検査を行います。当院で「サリバテスト」「サクソンテスト」という検査法を用意しています。サリバテストでは、唾液に含まれる細菌の種類や、お口の状態を正常に戻す力の強さを測定します。サクソンテストでは、唾液の量を計測します。これらの結果から、治療プログラムを立案します。

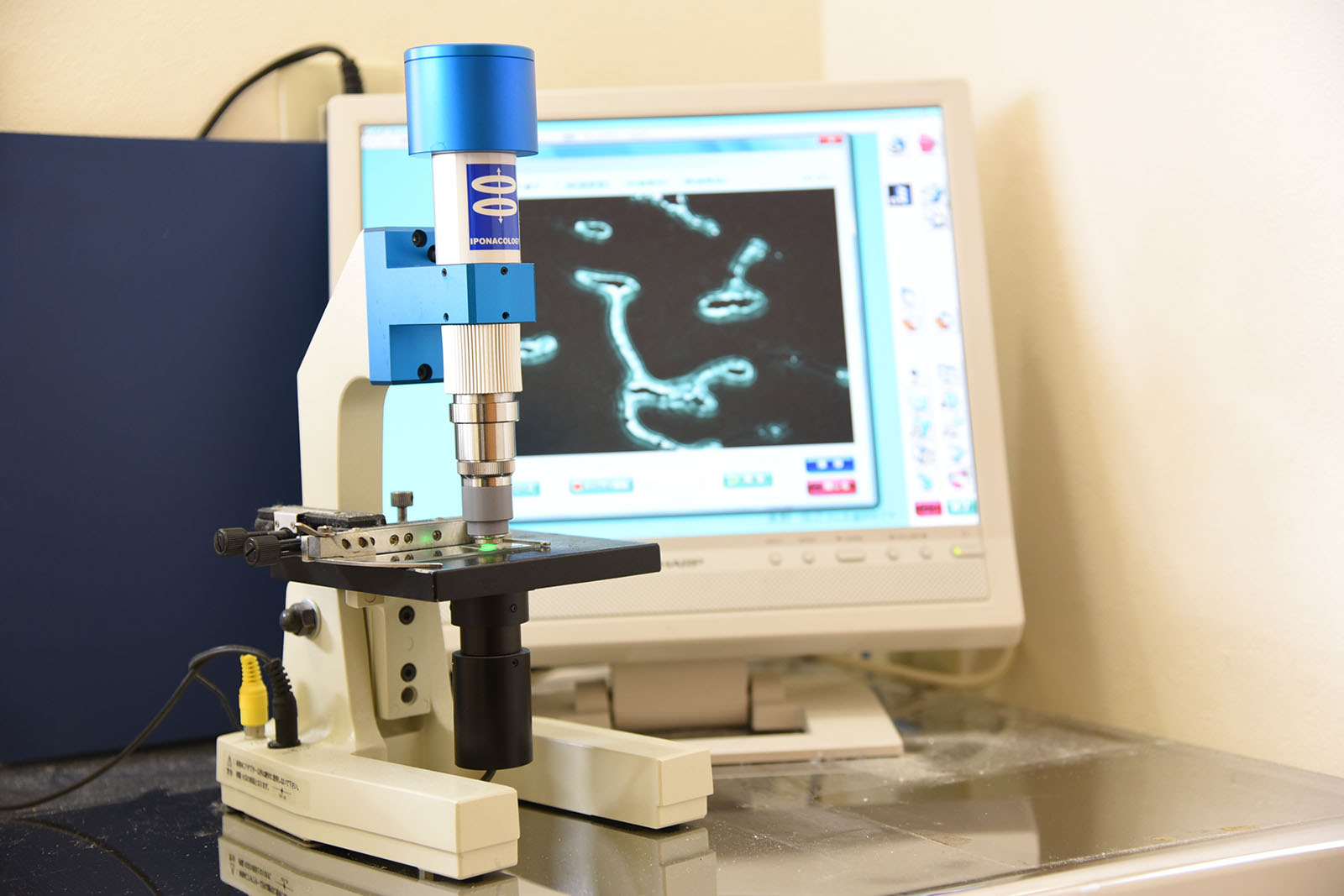

歯周病の原因は、お口の中に潜む「歯周病菌」です。ひとことで歯周病菌といっても、その種類は数多く、菌の種類によって適切な薬品や治療法が異なります。当院では「位相差顕微鏡」を用いて細菌を検査します。位相差顕微鏡は、生きたままの細菌を観察できる特殊な顕微鏡です。生きたまま観察できるため得られる情報量が多くなり、細菌を特定できるのです。

その他、健康診断の結果などもご持参いただき、治療計画の参考にさせていただきます。たとえば血液検査の「CRP」という数値を参考にします。CRPは、歯周病の炎症があると数値が上昇します。

また、生活習慣や食生活に原因があることもあるので、1週間分のお食事を書き出してもらうこともあります。

このように、数多くの検査で、患者さんに合った治療プログラムを作成します。

歯周病菌の種類によっては、お薬を飲むことで改善できることがあります。検査で歯周病の原因菌が特定できたら、適切な抗生物質を処方します。

当院では、レーザー装置を使った「PDT」という治療を行っています。

歯周病の患部に専用の薬液を塗布します。薬液にレーザーを照射すると活性酸素が発生し,患部の歯周病菌が死滅するという仕組みです。1本の歯につき60秒で処置ができ、効果的に殺菌が行えます。

「プロバイオティクス」は、身体に存在する微生物(細菌)を利用して、健康を促進する治療法です。当院では、バイオガイア社のサプリメントでお口の中の善玉菌/悪玉菌のバランスを整え、虫歯や歯周病になりにくい環境を作っていきます。

歯周病が進行すると、徐々に顎の骨を溶かしていくため、顎の骨に支えられている歯がグラグラしてきます。このような状態の場合「抜歯の宣告」を受けることが多いのですが、当院では「歯周組織再生療法」により、可能な限り歯を残す処置も可能になっています。

治療法は2つあり「GTR法」と「エムドゲイン療法」があります。

歯垢や歯石を取り除き、患部をきれいにクリーニングすると、歯肉や骨は徐々に再生していきます。

あまり知られていませんが、実は骨にも自己修復する力があります。しかし、ただ待っていても骨は再生してくれません。骨よりも歯肉の方が再生するスピードが速く、本来は骨が再生するべき場所を歯肉が埋め尽くしてしまうのです。

これを防ぐ治療法が「GTR法」です。骨が再生するべき部分を「メンブレン」という膜で保護し、歯肉に邪魔されないように骨の再生を促します。

「エムドゲイン療法」とは、歯周組織の再生を促すたんぱく質の一種である「エムドゲイン・ゲル」という薬を使って、失った歯周組織を再生させる方法です。

歯茎を切開し、骨を失った部分に「エムドゲイン・ゲル」を直接塗布します。個人差はありますが、数ヶ月〜1年程度で骨が再生されます。

歯周病が進行すると、歯が長くなったように見えることがあります。歯周病菌が歯の周囲の組織を壊してしまい、歯肉が下がってくるためです。歯周病の治療を終えれば、歯肉は回復しますが、病状の進み具合によっては元通りにはなりません。

これを改善する治療法が「歯肉移植術」です。上あごからご自身の歯肉を切り取り、患部に移植することで、退縮した歯肉を回復させることができます。

病状が進行して歯周ポケットが深くなると、治療器具が届かなることがあります。こうなると、通常の方法では歯石を取ることができません。

このような場合、歯肉を切開して歯石などを取り除く「歯周外科治療」が効果的です。

「FOP法」は、歯肉を切り開いて奥深くの歯石を取り除く治療法です。直接目で見ながら歯石を取り除けるので、取り残しがほとんどありません。

奥歯の根はいくつかに分かれています。歯周病が進行して奥歯のまわりの骨が失われると、歯の根の分かれ目にすき間ができます。ここに付着した歯石は、通常の方法では取り除けません。放置するとさらに歯周病が進行して、いずれ抜歯することになるでしょう。

そこで、外科的手術で歯の根を露出させて歯石を取り除きます。さらに歯を2〜3に分割して、歯を清掃しやすい状態にします。この術式を「ルートセパレーション」といいます。

分割した歯には、最後にかぶせ物をして、見た目や機能性も回復させます。

歯周病の治療は、私たち歯科医院と、患者さんがタッグを組んで進めます。

歯周病は細菌による感染症であると同時に、「生活習慣病」です。歯科医院で治療を繰り返しても、歯周病を引き起こした生活習慣が変わらなければ、再発してしまいます。

このため、患者さんには歯科医院で定期的なメンテナンスを続けていただくだけでなく、ご自宅で毎日の歯みがきなどを習慣付けていただく必要があります。

歯周病は、お口の中だけの病気ではありません。多くの重大な病気に関係しています。近年の研究では、心筋梗塞を起こした血管で歯周病菌の関連物質が見つかっています。他にも、次のような病気に関わっていることがわかってきました。

「歯周病=歯を失う病気」ではなく、「歯周病=命にかかわる病気」と、考えを改めていただきたいです。

歯周病は深刻な病気ではありますが、毎日歯みがきを続け、定期的に歯科医院でメンテナンスを受ければ恐れることはありません。

お口のケアをしっかり続けて、歯周病を根治させましょう。

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。